Elle a entre autres storyboardé et coscénarisé La Promesse de l’aube d’Eric Barbier (2017), ce qui lui a valu d’être nommée aux Césars pour La Meilleure Adaptation, et Le dernier diamant (2014) avec Eric Barbier également. Marie Eynard collabore également à l’écriture de scénarios de séries à succès comme OVNI(s) (2021), sur laquelle elle a aussi fait le storyboard. Et parmi les films les plus connus auxquels elle a contribué en tant que storyboarder, on peut citer Réparer les Vivants de Katell Quilleveré (2016), Un amour impossible de Catherine Corsini (2018) ou encore Benedetta (2021) de Paul Verhoeven : un palmarès qui a de quoi impressionner !

Le storyboarding renvoie à la réalisation de dessins préalablement au tournage d’une séquence filmée afin de visualiser les plans, de choisir les cadrages. Il a parfois pu être traduit en France par « scénarimage », ce qui souligne bien les liens étroits que cette activité entretient avec le scénario et la narration cinématographique à proprement parler : et justement, concilier ces deux activités constitue l’une des pratiques favorites de Marie Eynard, passionnée par l’écriture de scénario et la création de planches de storyboard.

Aujourd’hui, elle nous parle de sa pratique du storyboarding, de ses relations avec d’autres formes artistiques, de la spécificité de la narration cinématographique au regard d’autres arts. Elle nous fait part de son expérience en tant que professionnelle du cinéma, et donne des conseils aux jeunes qui voudraient s’engager dans cette voie. Ainsi, que vous rêviez vous-même d’en faire votre métier, ou que vous soyez simplement curieux∙se, cet entretien saura peut-être vous éclairer et vous faire découvrir l’envers des décors du cinéma français…

« Je suis passionnée par le fait de raconter des histoires ».

Tu es à la fois scénariste et storyboarder ; est-ce que tu te définis plutôt par l’une de ces activités que par l’autre, ou tu considères que les deux sont liées ?

Je me définis plus comme scénariste maintenant, mais ce n’était pas le cas il y a quelques années. J’étais plus storyboarder, c’était vraiment ce qui me prenait le plus de temps, j’avais moins de scénarios ; mais maintenant c’est l’inverse.

Est-ce que cela t’est déjà arrivé de combiner les deux sur certains projets ?

Oui, ça m’est arrivé plusieurs fois. Les deux films que j’ai écrits [La Promesse de l’aube, 2017, Le dernier diamant, 2014] je les ai aussi storyboardés. C’était très intéressant, j’ai travaillé avec le réalisateur [Eric Barbier] sur le scénario et ensuite sur le découpage par le storyboard, ça a vraiment permis de travailler encore plus la narration. Parfois on changeait le scénario en fonction des idées qu’on avait au découpage du film, parce qu’on trouvait de meilleures idées de narration.

Quel film as-tu préféré storyboarder parmi tous ceux que tu as fait, et pourquoi ?

Je pense que j’ai préféré les films que j’ai écrits et storyboardés justement, parce que j’étais du coup très impliquée, je savais exactement ce qu’on racontait. Ça m’a beaucoup plu. J’ai aussi beaucoup aimé travailler avec Jacques Audiard sur Un prophète (2009) parce qu’il y avait aussi de l’interaction, il me demandait mon avis, c’était un vrai débat. Il avait son découpage en tête, et il m’a demandé de proposer le mien pour qu’on confronte ensuite les deux et qu’on trouve d’autres idées à partir de ça. C’est comme ça qu’on a discuté de tous les raccords et de tous les plans, c’était vraiment très intéressant.

J’ai aussi beaucoup aimé aussi travailler avec Paul Verhoeven, sur Elle et sur Benedetta. Là, j’exécutais juste les dessins, il avait déjà un truc très précis en tête, donc il ne m’a pas demandé mon avis sur le découpage mais c’était super intéressant de le voir travailler, de voir comment il concevait des séquences… C’est vraiment un maître du découpage, il pense à chaque plan, à chaque raccord, chaque composition d’image. C’est vraiment du découpage à la Hitchcock.

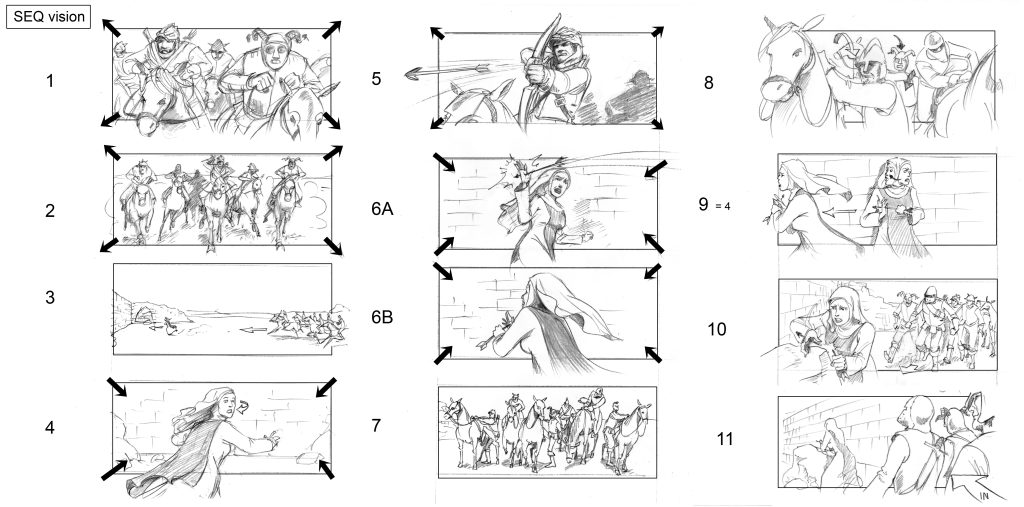

Planche de storyboard de Marie Eynard pour Benedetta, de Paul Verhoeven (2021)

Tu dis que tu dois un peu mettre en images ce qu’un∙e réalisateur∙ice a en tête. Est-ce que tu trouves que cela engendre un aspect commande qui peut parfois être dérangeant, qui brimerait en partie ta créativité, ou est-ce qu’au contraire c’est quelque chose qui la stimule ?

Il y a trois sortes de travaux avec le réalisateur ou la réalisatrice : soit effectivement on a quelqu’un qui a vraiment son découpage en tête et on ne fait qu’exécuter, essayer de comprendre ce qu’il a en tête comme images, comme plans. Là c’est vraiment un travail de dessin, mais personnellement j’aime beaucoup. Mais ce que je préfère, c’est pouvoir discuter du découpage avec le réalisateur ou la réalisatrice et pouvoir proposer des idées, en discuter, en débattre et trouver avec lui ou elle la meilleure façon de raconter la séquence. Et il y a aussi des réalisateurs qui ne s’intéressent pas au découpage, même si ça peut paraître bizarre, et qui vous laissent totalement le faire ! J’adore ça aussi, ça m’intéresse beaucoup de pouvoir travailler sur le découpage et en proposer un au réalisateur. Finalement, les trois façons me conviennent. Je dirais que la plus enrichissante et la plus passionnante, c’est quand on discute avec le réalisateur.

Tu parles beaucoup de ta passion pour le découpage, de la discussion avec le ou la réalisateur∙ice ; est-ce que tu as déjà pensé toi-même à te lancer dans le métier de réalisatrice ?

Oui, j’y ai déjà pensé, c’est ce que je voulais faire au départ. J’étais passionnée par le scénario et le découpage, donc je me suis dit que j’allais réaliser. J’ai fait des petits courts-métrages, mais en fait c’est là que je me suis rendu compte du stress que c’est de réaliser, de toutes les contraintes, du fait de diriger une équipe… qui ne sont vraiment pas évidents. Mais en même temps j’ai eu des mauvaises expériences parce que j’ai fait des courts-métrages avec pas d’argent, avec des gens novices qui ne connaissaient pas vraiment le boulot, quand j’étais étudiante. A chaque fois c’était un peu catastrophique, j’avais l’impression de ne pas du tout arriver à faire ce que je voulais. C’est vrai que ça m’a un peu rebutée, et après j’ai renoncé en voyant le parcours du combattant que ça pouvait être de devenir vraiment réalisatrice de films. Et finalement, j’ai trouvé mon compte en devenant scénariste et storyboarder, parce que ça combinait un peu les deux trucs qui me passionnaient vraiment.

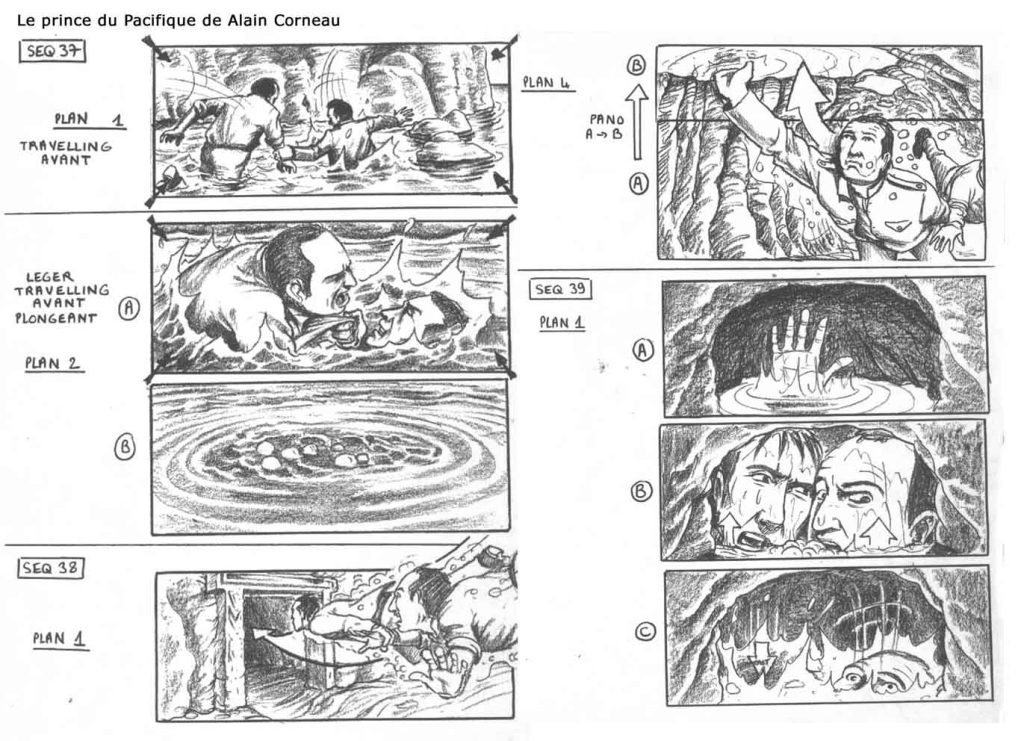

Planche de storyboard de Marie Eynard pour Le prince du Pacifique, d’Alain Corneau (2000)

« J’étais tellement passionnée par le découpage que je m’amusais à dessiner plan par plan des films pour comprendre comment c’était fait »

Comment as-tu décidé de te lancer concrètement dans le storyboarding ? Tu dis toi-même que c’est un métier peu connu et sollicité dans le cinéma français ; comment y as-tu accédé ?

Au départ je pensais qu’il n’y avait aucun film storyboardé en France, et je ne connaissais même pas vraiment le storyboard. Mais c’est vrai que j’étais tellement passionnée par le découpage que je m’amusais à dessiner plan par plan des films pour comprendre comment c’était fait, pour les analyser. Je dessinais beaucoup. Du coup après j’ai fait des petits storyboards de courts-métrages pour des potes ou pour des projets à moi, parce que ça me semblait indispensable de tout réfléchir avant. Et puis à un moment, je suis allée bosser dans une boîte d’effets spéciaux, et c’est là que je me suis rendu compte qu’ils avaient vraiment besoin de storyboards pour les scènes à effets spéciaux. Je leur ai proposé de les faire, et c’est comme ça que j’ai commencé. C’était pas du tout prévu au départ, moi j’étais plutôt là pour faire des maquettes, des sculptures, des animatroniques et des trucs comme ça – parce que j’avais du mal à vendre mes scénarios en fait, concrètement. Je cherchais un travail dans le cinéma pour rentrer par une autre porte.

Ensuite, cette boîte me recommandait systématiquement à chaque fois qu’un réalisateur arrivait avec ses séquences. Et de fil en aiguille, de bouche-à-oreille, je me suis retrouvée à devenir storyboarder à une époque ou en France on devait être dix, où ce boulot n’existait même pas comme travail dans les conventions. Petit à petit ça s’est un peu plus généralisé, mais bon… en France, ça reste quand même très anecdotique. On ne storyboarde que les scènes à effets spéciaux, à cascade, les scènes un peu compliquées, mais c’est extrêmement rare qu’on storyboarde un film en entier. C’est pas du tout dans la culture.

Je me suis aussi mise à faire des storyboards de pubs à un moment, parce que dans la pub ils en ont tout le temps besoin. Et puis quand j’ai commencé à avoir beaucoup plus de boulot en scénario, j’ai arrêté parce que ça ne m’intéressait pas plus que ça. J’ai continué juste les films, et maintenant on ne m’appelle plus que pour un ou deux films par an, avec quelques séquences. Ça me convient bien parce que j’ai tous mes scénarios à écrire par ailleurs, et ça me fait plaisir d’y retourner de temps en temps pour storyboarder. J’ai aussi pas mal dessiné des costumes pour les films, avec une costumière qui m’appelait très régulièrement, Pascaline Chavanne. J’aime bien aussi, revenir au dessin. Ça fait travailler une autre partie du cerveau que l’écriture.

« En France, le storyboarding n’est pas du tout une étape ».

Planche de storyboard pour le film Classe de neige de Claude Miller (1998)

Est-ce qu’il y a des pays où il y a des films qui sont storyboardés en entier, y compris les scènes qui ne sont pas des scènes d’action ?

Oui, les Américains storyboardent beaucoup, beaucoup les films. Souvent c’est d’ailleurs parce qu’ils veulent valider le découpage du réalisateur avant le film, optimiser le tournage au maximum. Surtout les gros films, ils sont très souvent storyboardés en entier. Pour eux c’est vraiment une étape, le découpage, lors de la préproduction. En France, le storyboarding n’est pas du tout une étape, il y a rarement un temps accordé même aux réalisateurs pour découper leurs films, c’est très difficile.

« Les films qui sont découpés en amont, ils sont émotionnellement souvent beaucoup plus efficaces ».

Est-ce qu’il y a des films où, en les voyant, tu as concrètement ressenti le fait qu’il manquait un travail de storyboarding au préalable ? C’est quelque chose qui se voit au visionnage du film ?

Oui, y a des films que je vois où je me dis qu’il n’y a pas de découpage prévu en amont, c’est clair. Ils ont tourné à trois caméras et ils ont fait leur popote au montage, ça se voit. Il n’y a pas de parti pris de mise en scène, pas de réflexion, pas de recherche en amont du découpage et des raccords… C’est vraiment improvisé sur le tournage, c’est presque au montage que le film se fait. Je trouve qu’il y a certains films où ça manque vraiment, où ça ressemble à de la captation de jeu d’acteurs. Alors que les films qui sont découpés en amont, ils sont émotionnellement souvent beaucoup plus efficaces, parce qu’il y a une recherche, un travail, une réflexion sur la manière de raconter la scène. Il ne s’agit pas juste de poser une caméra pour filmer des acteurs.

« Par les images, tu peux raconter énormément de choses ».

Tu insistes souvent sur le fait qu’il n’y a pas que le jeu d’acteur qui fait l’émotion d’un film, et les images elles-mêmes jouent un rôle capital là-dedans. Est-ce que ça t’est déjà arrivé, ou est-ce que ça te plairait, de travailler sur des projets cinématographiques entièrement muets ?

Oui, ça pourrait être muet. Il y a des scènes que j’ai storyboardées qui sont complètement muettes. Effectivement, par les images tu peux raconter énormément de choses, par les cadrages, les raccords, la manière d’agencer les plans, de composer les images et de mettre en scène l’action. Pour moi c’est tout un langage, une science alchimique. Il y a plein de possibilités à exploiter avec juste le langage cinématographique et pas les dialogues. Même en scénario, on essaie le moins possible de raconter, d’expliquer par les dialogues. On tente de faire ressentir et comprendre les choses autrement.

« C’est vraiment un langage spécifique ».

En tant que personne qui a choisi de raconter des histoires par le cinéma et non par la littérature, en devenant scénariste et non écrivaine par exemple, est-ce que tu es particulièrement attachée au fait de mettre une histoire en images ?

J’adore les livres, les histoires littéraires ; mais pour moi c’est complètement une autre narration. En littérature, ça fait appel à l’imaginaire, à l’imagination, on la stimule et on peut être dans la tête des personnages. Il y a beaucoup plus de possibilités de raconter ce qui se passe dans leurs pensées, alors qu’au cinéma on est vraiment obligé∙e de trouver d’autres moyens. C’est là que le langage cinématographique prend le pas et permet de faire ressentir, et de raconter les ressentis des personnages. C’est vraiment un langage spécifique, différent de celui de la BD, de la littérature… Moi ça me passionne. J’adorerais écrire un livre aussi, je trouve que c’est une autre manière de raconter les histoires. Je suis passionnée par le fait de raconter des histoires de toute façon. Mais c’est vrai que là pour le coup, le scénario en lui-même ne suffit pas au cinéma. Il y a vraiment les images, la narration par les plans, qui est fondamentale.

Justement, en parlant de rapprochements du cinéma avec d’autres arts, tu évoques la BD. En voyant une planche de storyboard, c’est vrai que la ressemblance saute aux yeux ; et en plus, c’est justement quelque chose qui relie scénario et découpage. Est-ce que c’est quelque chose que tu as déjà pensé à faire ?

Oui, ça m’intéresse beaucoup. Pareil, c’est une autre narration que le cinéma mais c’est super intéressant, ça permet de faire plein de choses. J’adorerais faire une BD, j’ai déjà essayé. Le truc, c’est que c’est vraiment un boulot à plein temps, ça prend un an pour tout dessiner, tout écrire… Et je me suis rendu compte qu’au niveau du dessin je suis beaucoup plus à l’aise avec le croquis rapide qu’avec le dessin réaliste. Et en BD, il faut vraiment avoir un style, les dessins doivent être bien finis… ça, je n’en ai pas l’habitude, je ne maîtrise pas assez bien cette technique-là. Ça me prendrait énormément de temps. Par contre, j’ai déjà scénarisé une BD, et c’est un autre dessinateur qui a fait les dessins. Elle est sortie il y a quelques mois, [en mars 2022], Malcom McLaren. L’art du désastre. C’est sur un personnage qui a été l’un des initiateurs du punk en Angleterre, qui a créé et managé le groupe des Sex Pistols, et qui a participé à briser les conventions et les règles. Sa devise c’était : « mieux vaut un désastre retentissant qu’une réussite médiocre » ! Donc il essayait de tous rater mais dans les grandes largeurs, et il a réussi [rires]. C’est un personnage vraiment étonnant. La BD raconte son histoire, qui n’avait encore jamais été racontée.

Tu avais déjà participé à des projets de scénarios qui prenaient pour matériau une histoire déjà existante ; je pense à la Promesse de l’aube par exemple, de Romain Gary. C’était aussi un travail d’adaptation, même si peut-être plus indirect, puisque vous deviez vous fonder sur un livre et non seulement sur une biographie.

Oui, c’est ça. C’est une autobiographie, mais très fictionnalisée par Romain Gary lui-même. Et on l’a fictionnalisée aussi. L’une des thématiques du film est le jeu entre la fiction et la réalité : la mère de Romain projette sur lui un imaginaire et l’oblige à s’inventer une vie, à devenir le personnage qu’elle imagine. On s’est permis de modifier cette autobiographie car Roman Gary lui-même ne raconte pas la réalité de sa vie mais transforme son ressenti en une très bonne histoire. Il a aussi fallu écourter et rendre cinématographique cette grande œuvre littéraire de 400 pages.

Et en tant que professionnelle du cinéma, est-ce que tu as toujours un regard analytique quand tu vas voir des films, ou est-ce que tu arrives à t’en détacher un peu ?

C’est pas toujours facile de s’en détacher, oui. Je dirais que justement, je sais quand c’est un bon film quand je suis happée dedans et que je ne vois rien, quand je n’analyse pas J’essaie vraiment de mettre de côté mon esprit analytique quand je vais voir un film, sinon c’est perturbant, on n’arrive pas à rentrer dedans. Mais quand je vois trop de défauts, de problèmes de narration, de raccords… c’est sûr que ça me gêne tout de suite. Mais j’essaie vraiment de mettre de côté mes travers professionnels, de me laisser happer par le film. Quand j’étais plus jeune, j’étais beaucoup plus critique et analytique. Aujourd’hui j’arrive beaucoup plus à m’en extraire, et à être plus indulgente. Parce que je sais à quel point c’est difficile de faire un bon film, des bonnes scènes. C’est tout un travail. Je suis souvent plus indulgente quand ça ne marche pas super bien, j’essaie de voir les côtés positifs de ce qu’ont essayé de faire les gens. C’est vraiment un petit miracle quand un film est génial à la fin, malgré tous les écueils, les obstacles, les commanditaires financiers qui donnent leur avis, toute l’équipe où il faut que chacun aille dans le même sens…

Tu trouves que les gens qui gèrent la part financière et pas proprement artistique interviennent trop ?

Oui, beaucoup trop à mon sens [rires]. Mais bon, après il doit y avoir des cas où ils n’interviennent pas beaucoup… par exemple quand j’ai fait la BD, étant donné qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à la clé, effectivement personne n’intervient. Tu es complètement libre. Quand on est une toute petite équipe, c’est plus facile. Mais plus l’équipe est grande, plus il y a d’intervenants décisionnaires, plus c’est compliqué, chacun a son avis, son point de vue, ses ressentis, ses désirs, ses demandes… Parfois on se retrouve avec des trucs complètement contradictoires. Ça peut être vraiment un casse-tête, il y a énormément d’obstacles qui font que des films peuvent se casser la figure avant d’arriver jusqu’aux spectateurs. C’est vraiment assez difficile de gérer tous les autres intervenants quand on est créatif sur le film.

« Pour moi il n’y a pas de chef d’œuvre universel ou de film objectivement bien ».

Tout à l’heure tu parlais de petit miracle ; tu aurais un exemple d’un film pareil, auquel tu as complètement adhéré ?

Récemment par exemple, j’ai adoré le film de Spielberg, The Fabelmans. C’est un film sur le cinéma, sur la passion du cinéma en plus, donc ça m’a beaucoup parlé. Mais il y a plein de gens qui n’ont pas aimé. Je pense qu’il n’y a aucun film qui plaît à tout le monde. Il y a une part de subjectivité énorme : ça dépend si le sujet te parle, si émotionnellement tu es dans un état à bien recevoir le film ou pas, si ça t’évoque des souvenirs, si le sujet t’intéresse, si tu aimes bien les comédiens, la direction artistique… Un tas de trucs où les goûts, le ressenti personnel et ton passif jouent énormément. Pour moi il n’y a pas de chef d’œuvre universel ou de film objectivement bien. Il y a des films objectivement ratés, où on est obligé de se dire que c’est raté parce que c’est mal foutu et tout ça, mais je pense qu’il n’y a pas de films qui fasse l’unanimité. Un film, c’est quelque chose qu’on reçoit personnellement et qui vous parle.

Il y a une série aussi qui vient de beaucoup me marquer, que j’ai trouvée assez incroyable, Station Eleven. C’est aussi une série sur la narration, ça parle de la transmission des histoires à travers le temps et les générations, et même à travers une fin du monde. Ce sont les histoires qui permettent de guérir et de lier les gens entre eux. La manière de raconter est hyper originale et très surprenante. Donc je la conseille, mais en sachant qu’elle ne plaira pas à tout le monde.

En parlant de films, de séries… que tu as vus récemment, est-ce que tu es aussi une adepte des films d’animation, étant donné que tu travailles dessus dans ton métier ?

Oui, ça m’intéresse et j’en regarde, bien sûr. Le dernier film d’animation que j’ai vu, c’est Pinocchio de Guillermo del Torro, en stop-motion. Il est vraiment chouette, j’ai beaucoup aimé. Je vais voir des films d’animation pour enfants ou pour plus grands. J’ai beaucoup aimé Your Name par exemple. J’aime beaucoup l’animation, c’est un endroit où on peut vraiment raconter des histoires avec une porte ouverte sur l’imaginaire souvent beaucoup plus grande qu’au cinéma, où on est quand même très contraints par la prise de vue réelle. En France c’est très dur de faire du fantastique, parce que ça coûte plus cher. D’après les financiers, dans leur tête ça ne toucherait pas un public très large. Le box-office prouve le contraire, mais bon… C’est aussi très dur en France de faire du film de genre. Et à la télé, dans les séries, on est un peu que dans le polar, qui n’est pas forcément trop ma tasse de thé à écrire. J’ai quand même réussi à écrire une série un peu fantastique, OVNI(s). Mais c’est un peu dur de faire des films en lien avec l’imaginaire, ce qui, moi, m’intéresse beaucoup.

Et ça ne t’a pas donné envie d’aller travailler aux Etats-Unis, ou là où tu pouvais en faire ?

J’avoue que j’y ai déjà pensé, mais je n’ai pas eu vraiment le courage d’y aller, d’écrire en anglais, de me confronter à Hollywood et tout ça. Il y a quand même énormément de gens là-bas qui se battent pour ce boulot, je pense que c’est très difficile quand on est étranger, quand on ne parle pas la langue. Même de proposer des scénarios aux Etats-Unis c’est très compliqué, il faut passer par un avocat, par une traduction… Ce n’est vraiment pas évident. Et je ne crois pas que j’aimerais vivre aux Etats-Unis.

« Les règles et les codes sont à réinventer tout le temps ».

Tu acceptes aujourd’hui de m’accorder une interview pour une association étudiante ; est-ce que c’est quelque chose que tu fais régulièrement, de répondre aux questions des jeunes ?

Oui, je l’ai déjà fait. J’ai donné des petits cours dans des écoles, à la FEMIS par exemple… J’ai parfois fait des workshops avec des étudiants pour les initier au storyboard, au découpage ou pour parler scénario. Je fais ça de temps en temps, j’aime bien transmettre, ça permet aussi de réfléchir soi-même à ce qu’on fait. Je trouve ça toujours super intéressant de parler aux jeunes qui débutent, de les aider, d’essayer de leur apporter des choses, ne serait-ce que sa propre expérience. Malheureusement il n’y a pas de recette miracle ou de porte d’entrée certaine ; mais plus on a de clés, plus ça aide.

Pour donner un conseil aux gens qui voudraient faire du storyboard, de la réalisation ou du scénario, ce serait de beaucoup analyser de films, expérimenter des choses, tourner… Je pense que c’est vraiment en regardant, en analysant et en essayant d’en faire qu’on apprend le plus de choses. Même si au début on fait des trucs un peu ratés ou approximatifs. Quand j’ai débuté, il n’y avait pas de téléphone portable, c’était vraiment compliqué. Il y avait quand même des caméras vidéo mais c’était beaucoup moins facile de tourner et monter un film. Aujourd’hui on a vraiment cette possibilité de tourner des trucs, de monter facilement avec son ordinateur, d’essayer des choses. Donc je conseille d’essayer de tourner, de raconter des histoires, d’écrire des scénarios… d’essayer des tas de choses. D’essayer de trouver des choses nouvelles, de briser des codes. Les règles et les codes sont à réinventer tout le temps, c’est pas figé.

Vous pouvez retrouver le travail de Marie Eynard sur son blog. Pour d’autres articles en lien avec le cinéma, voir « « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry » ; « La nuit du 12 : ce film qui a raflé tous les César » ; « En attendant Bojangles : c’est l’amour fou » ou encore « « Close » : le Grand Prix du Festival de Cannes ».

Pour d’autres interviews d’artistes, voir « Maïté Marra : interview avec une artiste contemporaine ».